母乳は、赤ちゃんのすこやかな成長にとって理想的な栄養源です。では、母乳にはどのような働きがあり、ママの体とはどのような関係があるのでしょうか。

今回は、雪印ビーンスターク株式会社(以下ビーンスターク)の商品開発部シーズ研究グループの方に、70年以上続く母乳研究の経緯と成果についてお話を伺いました。

お話を伺った人たち

雪印ビーンスターク株式会社 商品開発部シーズ研究グループ 日暮さん 野尻さん

目次

―まずはビーンスターク様が母乳研究を始めたきっかけと背景について教えてください。

ビーンスタークの前身である雪印乳業が最初の粉ミルクを販売したのが1951年で、そこが母乳研究のきっかけとなっています。「できるだけ母乳に近い粉ミルクをお届けすること」が昔も今も変わらぬビーンスタークの想いですが、当時は日本人の母乳のデータがほとんどなかったので、欧米のデータを参考にせざるを得ませんでした。けれども、欧米と日本では人種も住む環境も食習慣も異なるため、母乳成分にも違いがあるのではないか?という疑問から、日本人を対象にした母乳研究を開始しました。そして、1960年に619名のお母さんからいただいた母乳を用いて26項目の成分を分析する調査を実施しました。これが日本で初めての本格的な母乳調査となりました。

―その後、どのような母乳研究が行われ、その結果からどのようなことがわかってきたのでしょうか?

第1回の調査に続き、第2回を1989年に、第3回を2015年に開始しました。およそ30年ごと、つまり一世代ごとに全国規模の大規模な調査を行っていることになります。第1回の調査により、初めて日本人の母乳組成が明らかとなり、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、必須脂肪酸であるリノール酸を調整するなど、日本人の母乳に近い粉ミルクを開発することに成功しました。

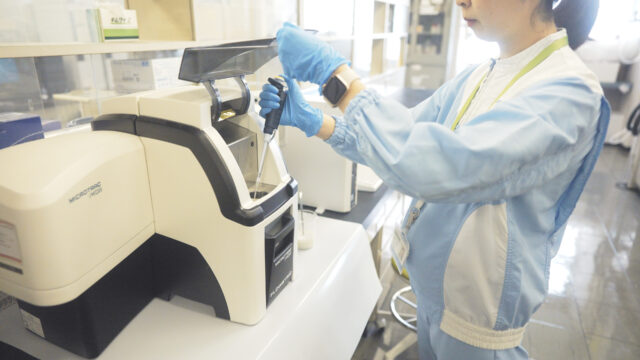

第2回母乳調査では、冷凍での輸送が普及したことにより、冷凍した母乳をご家庭から送ることが可能となり、協力して下さるお母さんも大幅に増えました。

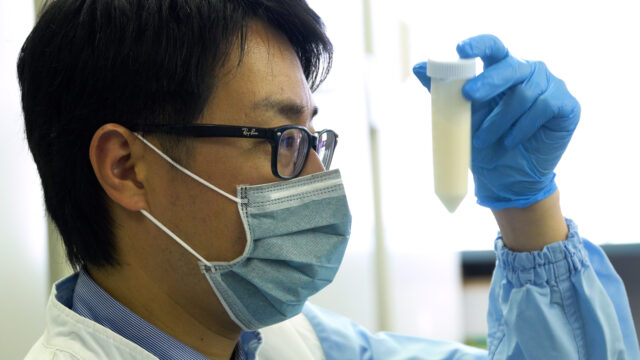

研究所で冷凍保存している母乳

全国の2434名、2727検体の母乳を集めて約180項目の成分を分析し、母乳の詳細な成分組成を明らかにしました。その結果、1960年からの30年間で、日本人のたんぱく質摂取量は約14%増えており、母乳のたんぱく質量も同じ程度増えていました。また、食塩の摂取量が多い地域では母乳のナトリウムと塩素の濃度が高いこともわかりました。このように食生活や栄養状態の影響を受ける母乳成分があることがわかったのは、私たちの母乳研究の成果です。

さらに、第2回の調査の協力者を対象にアレルギー発症有無の追跡調査を実施し、母乳成分との関係を研究することもできました。

第3回の母乳調査では、全国の1210名、約5000検体の母乳を集めています。また、お母さんと赤ちゃんの健康状態や生活習慣、社会的背景に関するアンケート調査も行い、母乳との関連を幅広く研究しています。

例えば、産後2か月時点で育児ストレスの高いお母さんでは、完全母乳哺育の継続率が低い傾向にあることがわかりました。育児疲れや赤ちゃんの発達の心配がストレスとなっているので、この時期までに適切な周囲のサポートや専門家からのアドバイスがあれば、母乳哺育の継続につながる可能性があると考えています。

―母乳の成分と働きについて、もう少し詳しく教えてください。

母乳に含まれる、赤ちゃんを守るための成分はすごいんですよ。もともと腸には、栄養素を体内に取り込み、病原菌やウイルスなどの病原体を体内に入れない仕組みがあるのですが、赤ちゃんの腸は未熟なため、これら病原体が体内に侵入しやすいといわれています。

母乳に含まれるシアル酸には、病原体に結合することで、これら病原体が腸の細胞に付着するのを防ぐ働きがあります。その後、病原体が体内に侵入するのを阻止することで感染を防ぐことが、私たちの研究で明らかになっています。

第3回調査で明らかになった、母乳の守る成分として、「オステオポンチン」と「ポリアミン」を紹介します。

オステオポンチンには、①免疫機能を調整する、②細胞表面のウイルスレセプターに結合することでウイルス感染を防ぐ、③免疫細胞の働きを助ける作用で赤ちゃんを守っています。ビーンスタークは、母乳中のオステオポンチンに関する世界初の多国間共同研究に参画し、日本人の母乳中オステオポンチン濃度を明らかにしました。

ポリアミンは、腸そのものの発達に関わる成分として知られており、食物アレルギーのリスク低下に関連することが明らかになりました。上述のとおり、赤ちゃんは腸が未熟なため、食物アレルギーの原因となるアレルゲン物質が腸の細胞間のすき間を通って体内に侵入しやすい状態となっています。けれども、ポリアミンを摂取することで腸の成熟化が促されて、細胞間のすき間がなくなるので、アレルゲン物質が体内に侵入できなくなり、食物アレルギーのリスクを下げるのではないかと考えられています。

―こうしてみると、母乳には様々な働きがあることがわかりますね。その母乳を、まさに身を削って作っているのがママですが、母体についてもわかったことはありますか?

2023年の国民健康栄養調査によると、20~30歳代女性の20.2%がやせ(BMI<18.5)と報告されています。およそ5人にひとりがエネルギー不足、栄養不足の状態にあるということです。お母さんがやせだと、早産や低出生体重児(2,500g未満で生まれる赤ちゃん)のリスクが高まることが知られているため、注意が必要ですね。特に深刻なのは鉄分不足です。実は母乳には鉄分は少ししか含まれていないので、赤ちゃんは生まれてから約6か月間、お母さんのおなかの中で蓄えた鉄を使っています。妊娠すると文字通り身を削っておなかの赤ちゃんに鉄分を与えてしまうので、意識して摂らないとお母さんが鉄分不足になってしまいます。また、第2回と第3回の母乳を比較すると、第3回母乳でDHAが少なくなっていました。これは魚介類の摂取量が30年前より減っていることが主な要因と考えられます。 さらにビタミンDも現代人母乳で少ないことも明らかにしました。これはビタミンDの主要な給源である魚介類の摂取が減っていることに加えて、日焼けを避ける生活習慣により皮膚で作られるビタミンDが減っているためと考えられます。DHAもビタミンDも赤ちゃんだけでなくお母さんにも大切な栄養成分なので、魚を食べる、気候の良い時には散歩をして日光浴する、といった行動を心がけてほしいです。一方でそれが負担やストレスになるようなら無理をせず、サプリメントなどを上手に活用することもおすすめです。

―長年の母乳研究を通じて、御社ではどのような社会的課題の解決を目指しているのでしょうか?

母乳研究を進めることで、私たちが貢献できる課題が大きく2つあると考えています。

1つ目は、母乳研究の成果を粉ミルクの開発に活用し、赤ちゃんのすこやかな発育を支えることです。

2つ目は、お母さんの生活習慣や食生活と母乳成分の関係を明らかにし、それをもとにアドバイスを行ったり、お母さん向けの商品を開発したりすることです。前述のDHAやビタミンDのように、昔に比べて減った母乳成分が他にもあるかもしれません。そのような成分を補うような生活習慣を提案したり、手軽に摂取できる商品を開発したりすることで、お母さんのお役に立てると考えています。

―最後に読者へのメッセージがありましたら、お願いします。

最近はミルクの利便性も高まっており、水に溶かさず使える液体ミルクや、計量の手間がいらないスティックタイプも販売されています。また、全国の遊び場や施設でも調乳スペースが整備されるなど、ミルクを使いやすい環境が広がっています。

母乳は赤ちゃんにとって理想的な栄養ですが、さまざまな事情で母乳をあげにくい場合は、無理をせずミルクを取り入れていただき、安心して、子育てを楽しんでいただきたいと思います。

最近、ビーンスタークが立ち上げた「母乳ラボ」(https://bonyuukenkyuu.com/) というサイトでは、母乳に関する正しい基礎知識や最新の研究データをわかりやすく紹介しています。母乳の測定技術は近年さらに進化しており、これまで測定が難しかった成分も明らかにできるようになってきました。今後さらに未知の成分が発見される可能性もありますし、母乳研究の世界はますます広がっています。

―ありがとうございました。

今回のインタビューで、母乳は赤ちゃんにただ栄養を与えているだけではなく、母乳に含まれる様々な成分が、赤ちゃんの身体を病原体から守ったり、成長を促したりしていることがわかりました。

この日お話を伺った野尻さんは、母乳研究の部署に入って8年。当初は「母乳ってなんだろう?」という気持ちだったそうですが、研究を進めていく中で、母乳の成分は食事や様々な要因で変動すること、その影響が赤ちゃんの成長や病気の予防にも関連していることを知り、母乳研究に大変やりがいを感じているとのことでした。

ママの負担が過度にならないよう家族や周囲の人と協力したり工夫したりしながら、子育てを楽しんでくださいね。(取材・文/ココフル編集部)