だしの味を体験

市主催の離乳食教室のお手伝いをしてきました。

皆さん大体、4~6ヵ月の離乳食が始まる前の赤ちゃんとお母さん。

栄養士さん3人が、離乳食の基礎知識の講義と、初期の離乳食作りの

デモンストレーションを進め、私と他の子育てアドバイザーで、

野菜やおかゆの裏ごしや試食の準備などをしました。

どうはじめていいかわからないママは、ご自分の住む自治体で

こういった講座がないかどうか調べてみてはいかがでしょうか。

▲体感できる離乳食講座

私も2歳2ヵ月の5番目の子がいて、

1年半ぐらい前には、中期の離乳食の準備をしていましたが、

すごく懐かしく感じました。

昆布だし、昆布+かつおだし、薄めのすまし汁を味わい、

すまし汁を濃く感じることや、

トロトロのおかゆややわらかく煮て裏ごしした野菜の甘さに

驚く声が上がっていました。

味がない~という声もありました。

今日の講義で出たお話は、これから離乳食を始める方々に、

大まかなポイントをお伝えするものだったので、

ご参考のためにまとめたいと思います。

◆赤ちゃんと遊ぶ時間を優先にするために、うまく手を抜く

離乳食の始まる時期の赤ちゃんは、動きも活発になり遊びも増えてくる頃。

毎回出汁を取って手作りのものをと頑張りすぎるよりも、一度に大目に作って、

小分け容器やジッパー付き袋などで冷凍保存するなどして、日々の作業を減らし、

赤ちゃんと遊ぶ方を優先してあげてください。

◆生後5~6ヵ月から、食べ物への興味が出始めたら

おばあちゃん世代の頃は、離乳食を生後3~4ヵ月から始めていた方も多いですが、

現在の流れは、個々の赤ちゃんの成長や発達を見ながら、5~6ヵ月以降から

マイペースで始めましょうとなっています。

◆体重の増えよりその子のペース、体重と身長のバランスを見る

離乳食が始まると、食べる量や体重の増えなどが気になってくるかもしれませんが、

離乳食として捉える期間は、生後5~6ヵ月から1歳半ぐらいまでと期間が長いです。

0歳の頃はまだまだ母乳やミルクによる栄養が中心なので、

食べる量が少なくても気にせず、

その子のペースで体重が増えているか、

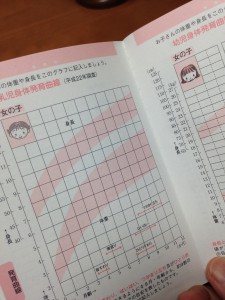

身長と体重のバランスが取れているかなどを、

母子手帳のグラフなどで見てあげてください。

▲母子手帳で、その子の成長をチェック!

◆ご飯や野菜そのものの味を知らせてあげる

離乳食初期は、

やわらかく煮てすりつぶしたおかゆや野菜の素材の味だけで十分。

味付けはもっと先です。

大人用野菜たっぷりの味噌汁の、

味付け前の野菜と汁を取り分け、

赤ちゃんの発達に応じて

やわらかく食べやすくつぶしてあげるのもよいでしょう。

◆外出時、旅行時はベビーフードもうまく利用

なるべく手作りのものを食べさせてあげてほしいですが、

作る人の体調が悪い時や、外出先や旅行先などでは、

衛生面で安心できるベビーフードも上手に利用しましょう。

▲各種あるベビーフードも賢く利用しよう

◆素材の口当たり、スプーンの形状はその子に合っている?

家庭で使っているスプーンは、赤ちゃんにとっては幅広だったり厚さを感じたりと、

食欲に影響を与えてしまうことも。

離乳食用のスプーンを試してみることもオススメです。

◆月齢や体の成長に応じて固さや形状の段階を進める

離乳食のなめらかさが足りないときだけでなく、

逆に、その子の食べる能力に比べて

やわらかすぎる時にも食が進まないこともあります。

歯が生えていない赤ちゃんでも、

歯茎の下に歯が揃ってきているので、

歯茎を使って食べたものをすりつぶしたり

噛んだりすることができます。

固さや形状の段階を進める時は、

少し勇気がいるかもしれません。

無理だったらまた戻せばいいので、

あまり神経質にならずに色々試してみましょう。

◆卵はアレルゲンの強い食品

卵はアレルゲンが強いので、

色々な食材を体験した後に、遅めに始めるのがよいでしょう。

白身より黄身の方がアレルゲンが低いので、

最初のうちは、固ゆでの卵の黄身だけ、

つぶしてスープに混ぜるなどしてあげましょう。

今まで母乳かミルクを飲むだけだった赤ちゃんの体に、

初めて「食べ物」が入っていくのは、

そんな時期が来たのかとうれしくなったり、

少しさびしくなったり、

このやり方でよいのかと迷ったり、

色々な気持ちと向き合う方もいらっしゃるのではないかと思います。

食が細いとお母さんやお父さんが感じている赤ちゃんでも、

1年以上かけて色々な食材を体験できるようになっていくものです。

我が子の中にも、6ヵ月で始めた時は全く口にせず、

上の子たちのお世話にも追われて

ようや~く8ヵ月で再開したら、スムーズに進んだというケースもあります。

栄養士さんが冒頭でおっしゃっていた、

「赤ちゃんと楽しく遊ぶ時間最優先で」の言葉のように、

気長に取り組んでいってくださいね。(千葉美奈子)