公開中の映画『未来のミライ』とドコモがタイアップした親子向けイベント「映画『未来のミライ』プロデューサーに聞く!デジタルがひらくこどもアートの世界」が開催され、ココフル♪編集部もお邪魔してきました。

◆ 子ども向け絵画コンクール『ドコモ未来ミュージアム』って?

『ドコモ未来ミュージアム』は、2018年で17回目となる、子どもたちの未来や夢を描く力を応援する日本最大級の創作絵画コンクールです。

応募部門は2つ。画用紙をはじめとした自由な画材に描いた絵を応募する絵画部門と、パソコンやタブレットなどで描いた作品を応募するデジタル部門があります。

応募対象は3歳から中学生までの日本に在住・在学の子どもで、応募テーマは「僕たち私たちの未来のくらし」というもの。そして、文部科学大臣賞などの受賞者は後日開催される授賞式にも参加できますよ!

今年はデジタル部門の開設10周年ということで、映画『おおかみこどもの雨と雪』など数多くの映画を世に送り出す、細田守監督を特別審査員に迎え、“細田守監督賞”も新設されるそうです。

▲ 細田監督のインタビュー風景

そして、今回のイベントは映画『未来のミライ』コラボ企画のひとつとして開催されました。会場は千代田区のデジタルハリウッド大学駿河台キャンパス。ニコライ堂が目の前の近代的なビルの中です。

会場の中には、映画のファンや絵を描くのが好きな未就学児から中学生の子どもたちが、たくさん集まっていました♪

◆ 映画『未来のミライ』の製作秘話がたっぷり!

イベントの前半は、映画『未来のミライ』のプロデューサー・齋藤優一郎氏と同作品をはじめ、多くの細田監督作品でCGディレクターを務める・堀部亮氏、デジタルハリウッド大学名誉教授の南雲治嘉氏の進行によるパネルディスカッション。

ちなみに、この様子はライブ配信されていました!

細田監督を深く知る方々のパネルディスカッションだけあって、普段聞くことができない監督の信念や映画に込められた思いを知ることができました。

監督ご自身にも小さな子どもが2人いるそうで、身近なところでおこる体験を基にした作品づくりをされているというのが印象的。特に今回は家庭が物語の舞台なので、ココフル読者には共感する部分が多いのではないでしょうか。

子ども向けにわかりやすく進行するものの、専門的な話が多かったので「小さな子たちにはちょっと難しいのでは?」と思ったのですが、映画を観て参加している子が多かったようで、みんなすごい集中力でした。

◆ デジタルとアナログの融合

CGと聞いてなんとなくわかっていても、それが何か伝えられる人は大人でも少ないかもしれません。今回、プロのCGデザイナーである堀部氏が、映画『未来のミライ』のシーンを切り取りながら丁寧に解説。

▲ 齋藤プロデューサーと堀部ディレクターの丁寧なレクチャー

画家を目指していた細田監督のスタイルは手描きの絵がベース。画用紙に絵の具で描いた絵を「アニメーション映画でも風を表現したい」とCGデザイナーに託したそう。

大変苦労しながらも、その高い技術で背景の草花までも風で揺れる表現を実現。その難題をクリアした過程の話には、子どもたちからも時折、感嘆の声があがっていました。

鉛筆や絵の具を使って描くような“アナログ”スタイルを大切にしている人たちが取り入れるCGという技術を、どこまでも追及し高めていく“デジタル”スタイル。

2つが融合してできたアニメーションはそれぞれの魅力と可能性により、新しさを表現することが叶ったのですね。

◆ ものづくりのこだわりがたくさん詰まっていました

映画を観た方にも、これから映画を観る方にもお伝えしたいこだわりのシーンを3つ紹介します!

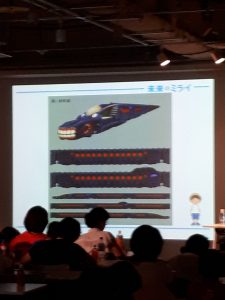

ひとつめは、生き物をモチーフに取り入れた「黒い新幹線 」

▲ 川崎重工で実際の車両を手掛けている担当者が、劇中に出てくる未来の新幹線をデザイン

「大人も子どももすごいと思うものを創りたい」という齋藤プロデューサーと細田監督は、新幹線のデザイナーを探し当て、意気投合。鉛筆で細部まで手書きで描かれた設計図があり、それをCG化して出来上がったそう。

ふたつめは、未来の東京駅のシーンの「遺失物係」

こちらは他のシーンとはイラストのテイストが違うので印象に残っている人も多いかもしれませんね。絵本作家のtupera tupera(ツペラ ツペラ)さんに依頼をし、絵本をつくるつもりで細かくキャラクター設定し、この遺失物係ができあがったそうです。

とても人気の絵本作家さんなので、そのスライドが写ると子どもたちからも歓声がわきました。

そしてみっつめは、舞台である「家」です。

細田監督が施主になったつもりで、有名な建築家と打ち合わせを重ねてできたそう。もちろん、設計図もあるそうですよ。

各分野のプロと、アイディア出しの段階から全力を注いで一緒に出来上がったという話は聞いていてもワクワクしましたし、何よりも心から楽しそうで、子どもたちに夢を与える仕事って素敵だなあと感じました。

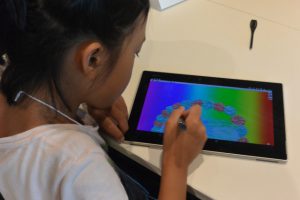

◆ デジタルアートワークショップで絵を描こう♪

第二部では、タブレットを使って絵を描くというワークショップ。南雲教授は子どもから社会人まで日本全国多くの学生にデジタルで絵を描くことを普及しているだけあり、ステップを踏んで想像を広げる誘導は、目から鱗でした!

▲ 南雲教授によるワークショップ

最初は緊張気味だった子どもも、すぐにコツをつかんで楽しそう。デジタルハリウッド大学の生徒さんたちが丁寧に教えてくれるので、子どもたちもすっかり打ち解けて、質問をしたり、機能を使いこなして楽しそうにタブレットを操っていました。

デジタルアートの良さは、通信機能ですぐに遠く離れたおじいちゃん、おばあちゃんたちに送れることや、スマホでもアプリをいれたらどこでも絵が描ける便利さ。失敗しても簡単にやり直せるし、世界中の人に見てもらうことだってできる。

この日は希望する保護者の方にもタブレットの貸し出しがあり、みなさん子どもに負けないくらい没頭していたのも印象的でした。

▲ ママも夢中にお絵かき中♪

また、この日は過去に「ドコモ未来ミュージアム」で受賞し、今は広告のデザインなどに携わる先輩も遊びに来ていました。

▲ どんな個人指導をしてもらえたのかな?

絵を描くのが大好きな子どもたちが、実際にそれを仕事にしている人に出会ってアドバイスをもらえるなんて、とてもいい経験になりましたね。

◆ 絵を描くことはデジタルもアナログもどちらも大切で楽しい

デジタルに精通した5歳の女の子のパパに話を伺うと、2歳の時に海外へのフライトの時間つぶしとしてタブレットにお絵かきアプリをいれたことがきっかけで、今も画用紙に描くのと同じようにタブレットを持ち出しては使いこなしているそう。

▲ 色遣いのセンスが抜群でした!

毎日画用紙に絵を描いている2年生の男の子は、タブレットでのお絵かきは初めてだったようですが、とても楽しかったと話してくれました。

みんなに「紙とタブレットとどっちが好き?」と聞くと、「両方好き!」とニコニコ。

▲ 4歳の男の子もすぐにコツをつかんだ様子!

すでにカリキュラムにタブレットの授業がある小学校も。

南雲先生が「タブレットは情報収集ツールではなく表現ツールとして位置づけます」と話すように、これからタブレットがもっと身近になるのは時間の問題かもしれません。

◆ うまい下手ではなくたくさん絵を描こう♪

「絵を描くこと」は表現のひとつ、文章と同じく人に伝えるツールであるという話も印象的でした。

そして自分のために描いた絵が褒められたり認められることは、自己肯定感がうまれるなど、子どもの成長や未来にいい影響を与えることばかり。コンクールに参加することもいいきっかけになるかもしれません。

たくさんの体験をさせてあげることが、親が今子どもにできることであるという話は個人的に、とても心に残りました。

帰り際、迎えに来たパパに駆け寄って「映画の黒い新幹線がでてきたんだよ!」と今日あったことを手をつなぎながら一生懸命話す女の子をみて、とても素敵なイベントに参加できて、本当によかったなと感じました。

ドコモ未来ミュージアムは、9月7日まで応募可能です。ぜひ夏休みにお子さんと絵を描いて応募してみてください♪

(取材・文:アネモネ)

<ドコモ未来ミュージアム>

■応募期間 : 2018年6月1日(金)~9月7日(金) ※締切日消印有効

■応募対象 : 3歳から中学生(国籍不問、日本国内にお住まいあるいは在学中の方)

*詳細は公式ホームページにてご確認ください。

■問い合わせ先 : ドコモ未来ミュージアム事務局 フリーダイヤル 0120-353-648

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前10:00~午後6:00(土・日・祝日・年末年始除く)

Eメール(mirai-question-ml@nttdocomo.com)